続きを見る

皆さん、こんにちは。

本日は腹痛の原因について解説していきます。

■逆流性食道炎とは

逆流性食道炎(GERD)は、胃酸が食道に逆流して起こる慢性的な病気で、胸焼けや食道の炎症を引き起こします。主な原因には、下部食道括約筋の弱まりや食道の機能不全があります。適切な食事は、この病気の管理において重要な役割を果たします。

■食事が逆流性食道炎に与える影響

食事は逆流性食道炎の症状を緩和または悪化させる要因となります。酸性や油っこい食べ物、刺激の強い食材は症状を悪化させることが多い一方、消化に優れた食品やアルカリ性の食品は胃酸を中和し、症状を和らげるのに役立ちます。毎日の食生活に注意を払い、適切な食事を選ぶことが大切です。

■逆流性食道炎に良い食べ物

①アルカリ性の食品

アルカリ性の食品は、胃酸を中和する助けになるため、逆流性食道炎の症状を軽減する効果があります。具体的には、ほうれん草、ケール、アボカド、ブロッコリー、きゅうりなどの野菜が挙げられます。また、バナナやメロンなどの果物も比較的酸性度が低いためおすすめです。

②水分豊富な食材

水分を多く含む食材は、胃酸の濃度を薄める効果が期待できるため、逆流性食道炎の症状を和らげるのに有効です。スープや味噌汁などの水分が多い食事を取り入れると、消化管への負担を軽減することができます。

③消化が良い食品

消化に優れた食品は、胃に負担をかけず、逆流を防ぎます。例えば、鶏肉や魚の白身、ゆで野菜、豆腐などが良い選択肢です。また、低脂肪乳製品やオートミールも、胃にやさしく、逆流性食道炎の管理に役立ちます。

■逆流性食道炎を防ぐために避けるべき食べ物

①酸性食品の影響

逆流性食道炎において、酸性の強い食品は胃酸の分泌を促進し、症状を悪化させる可能性があります。トマトや柑橘類(オレンジ、レモンなど)、酢を多く含むドレッシングなどが該当します。酸っぱい食品は避けることが推奨されます。

②油っこい食べ物のリスク

油っこい食べ物は消化が遅くなり、胃酸の逆流を引き起こしやすくなります。揚げ物、脂肪の多い肉類、クリームを多く使ったデザートは、逆流性食道炎の症状を悪化させるため、控えるのが理想です。

③辛い食品や香辛料が引き起こす症状

唐辛子やカレー粉などのスパイシーな食材は、胃酸の分泌を刺激し、逆流を誘発する可能性があります。特に香辛料が強い料理や辛いソースは、症状を引き起こす一因となるため、できるだけ避けることが望ましいです。

■胃酸の逆流を防ぐ食事のタイミングと方法

①食事と食事間隔の重要性

一度に多くの食事を摂ると胃に負担がかかり、逆流を引き起こすことがあります。少量をこまめに食べる食事法が、症状の軽減に効果的です。また、食事の間隔を3〜4時間空けることで、消化がスムーズになり、逆流のリスクを減らせます。

②寝る前の食事はNG

逆流性食道炎の患者は、寝る前2~3時間は食事を避けることが推奨されています。横になると胃酸が逆流しやすくなるため、夕食後は立ったままの活動を心掛けると良いでしょう。

③食べ過ぎが引き起こす問題

食べ過ぎは胃に過剰な負担をかけ、胃酸の逆流を引き起こしやすくします。腹八分目を意識し、食後すぐに横になることを避けることで、症状を和らげることができます。

■逆流性食道炎を引き起こしやすい飲み物

①アルコールやカフェイン

アルコールやカフェインを含む飲み物は、食道の下部括約筋を緩め、胃酸の逆流を引き起こすことがあります。特にビールやワイン、コーヒーや濃いお茶は、逆流性食道炎を悪化させる可能性が高いです。

②避けるべき炭酸飲料

炭酸飲料は胃を膨張させ、胃酸の逆流を促進します。炭酸水やソーダ類は避け、水やハーブティーなどを選ぶことが推奨されます。

③良い飲み物の例

逆流性食道炎には、水が最も理想的な飲み物です。また、カフェインを含まないハーブティーや豆乳など、消化にやさしい飲み物も症状を和らげる助けとなります。

■逆流性食道炎に効く食事のアイディア

・朝食のアイデア

逆流性食道炎の症状を緩和するための朝食は、消化に優れた食品を中心にすることが大切です。例えば、オートミールや全粒粉のパン、バナナと低脂肪ヨーグルトなど、胃に優しい食材を使ったメニューが適しています。

・昼食・夕食のおすすめメニュー

昼食や夕食には、低脂肪で消化に良い食材を選びましょう。蒸し魚や鶏の胸肉、ゆで野菜、そして少量のオリーブオイルを使った料理が理想です。控えめな味付けで消化にやさしいメニューを意識すると良いでしょう。

・間食で気を付けること

間食には、ナッツ類や低脂肪のクラッカー、果物(バナナやリンゴ)などを選びましょう。高脂肪のスナックや甘いお菓子は、逆流性食道炎の悪化を招くため、避けるのがベストです。

上記のように、逆流性食道炎は少しの対策でも改善、予防が可能です。毎日の食生活、食事の姿勢について見直していきましょう。しかし、症状が出ている場合は、ほかの重篤な病気の可能性もありますので、一度診察を受けることをおすすめいたします。

■腹痛のよくある質問 (FAQ)

逆流性食道炎に良い食べ物は何ですか?

逆流性食道炎の症状を和らげるためには、アルカリ性の食品や消化の良い食品が効果的です。例えば、ほうれん草やブロッコリー、バナナ、オートミール、鶏のささみ、魚の白身などが推奨されます。これらの食材は胃酸を中和し、胃の負担を軽減するため、逆流のリスクを抑えます。

食事のタイミングで気をつけることはありますか?

食事のタイミングは非常に重要です。食後2~3時間は横にならないことが推奨されます。また、寝る前に食事を摂ることは避け、少なくとも寝る2〜3時間前には食事を終えるようにしましょう。1日に少量の食事を複数回に分けて摂ることも、胃への負担を減らす効果があります。

食事姿勢は逆流性食道炎に影響しますか?

食事中や食後の姿勢は逆流性食道炎の管理において重要です。食後すぐに横になると胃酸が逆流しやすくなるため、食後は軽い立ち仕事や歩行を心掛けると良いです。また、食事中は背筋を伸ばして座り、胃を圧迫しない姿勢を保つことが推奨されます。

食事以外で逆流性食道炎を改善する方法はありますか?

食事以外にも、体重管理やストレスの軽減が逆流性食道炎の管理に役立ちます。体重が増えると腹部が圧迫され、胃酸の逆流が起こりやすくなるため、適正体重を維持することが重要です。また、ストレスは胃酸の分泌を増やす原因となるため、リラクゼーションや規則正しい生活を心掛けることも有効です。

■逆流性食道炎に関連するページ

しかし、出血量が増加し貧血が起こると、頭痛、息切れ、動悸、ふらつき、めまいなどの症状が現れ始めます。大量の出血によって引き起こされる重度の貧血は、血圧低下、意識低下、冷や汗、湿疹、呼吸数や心拍数の異常などのショック症状につながる可能性があり、非常に危険です。

しかし、出血量が増加し貧血が起こると、頭痛、息切れ、動悸、ふらつき、めまいなどの症状が現れ始めます。大量の出血によって引き起こされる重度の貧血は、血圧低下、意識低下、冷や汗、湿疹、呼吸数や心拍数の異常などのショック症状につながる可能性があり、非常に危険です。

腹痛は日常でも良く現れる症状ですが、その種類や原因は様々あります。医療機関での治療が必要であるケースもあれば、自然治癒する場合もあります。とはいえ、これらを医療関係者で無い方が判断することは非常に難しく、自己判断することは危険であると言えるでしょう。

腹痛は日常でも良く現れる症状ですが、その種類や原因は様々あります。医療機関での治療が必要であるケースもあれば、自然治癒する場合もあります。とはいえ、これらを医療関係者で無い方が判断することは非常に難しく、自己判断することは危険であると言えるでしょう。

腹痛とストレスの関連性は、腸と脳の相互作用に関連しています。

腹痛とストレスの関連性は、腸と脳の相互作用に関連しています。 ストレスは腸管の運動機能に影響を与えることがあります。

ストレスは腸管の運動機能に影響を与えることがあります。 逆に、ストレス軽減やストレス管理技術(瞑想、リラクセーションなど)を用いることで、腹痛の症状が軽減することもあるとも報告されています。

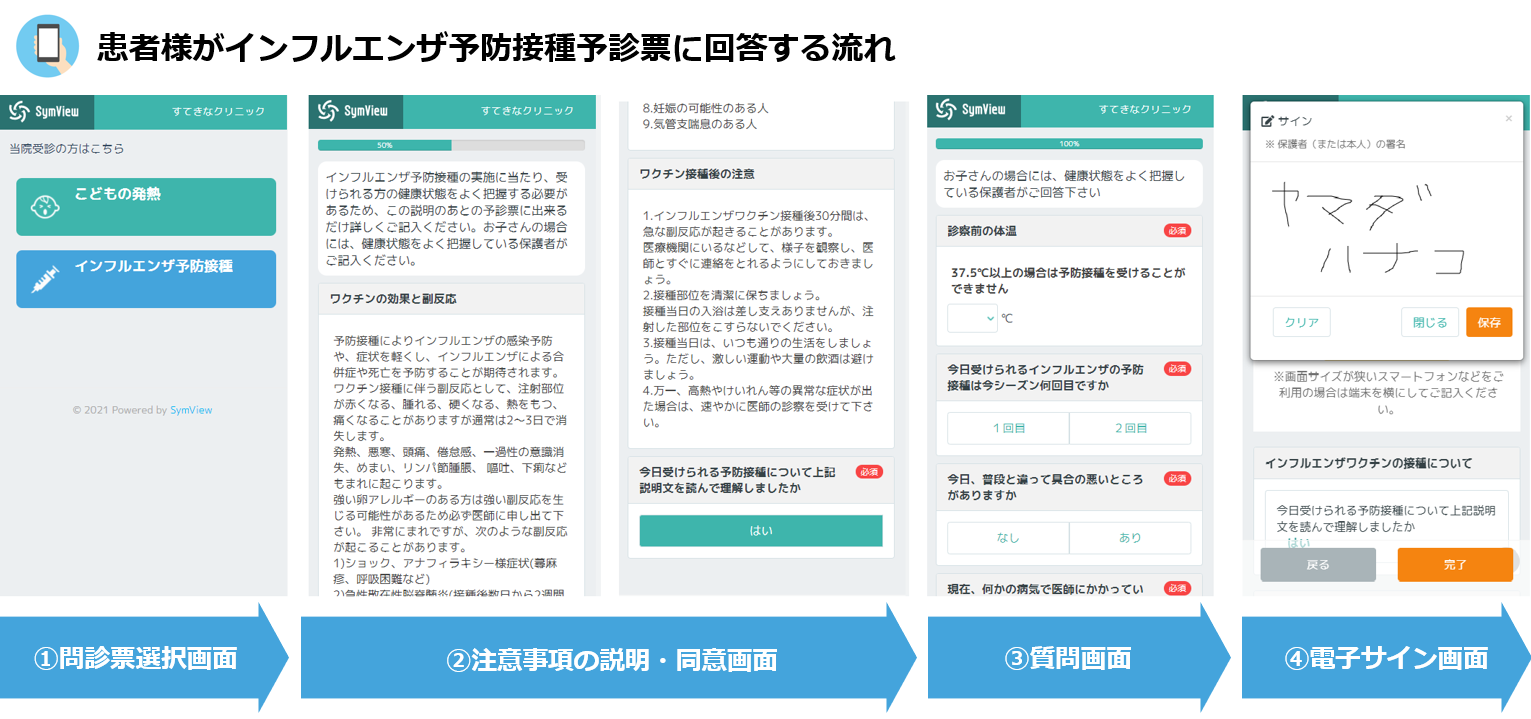

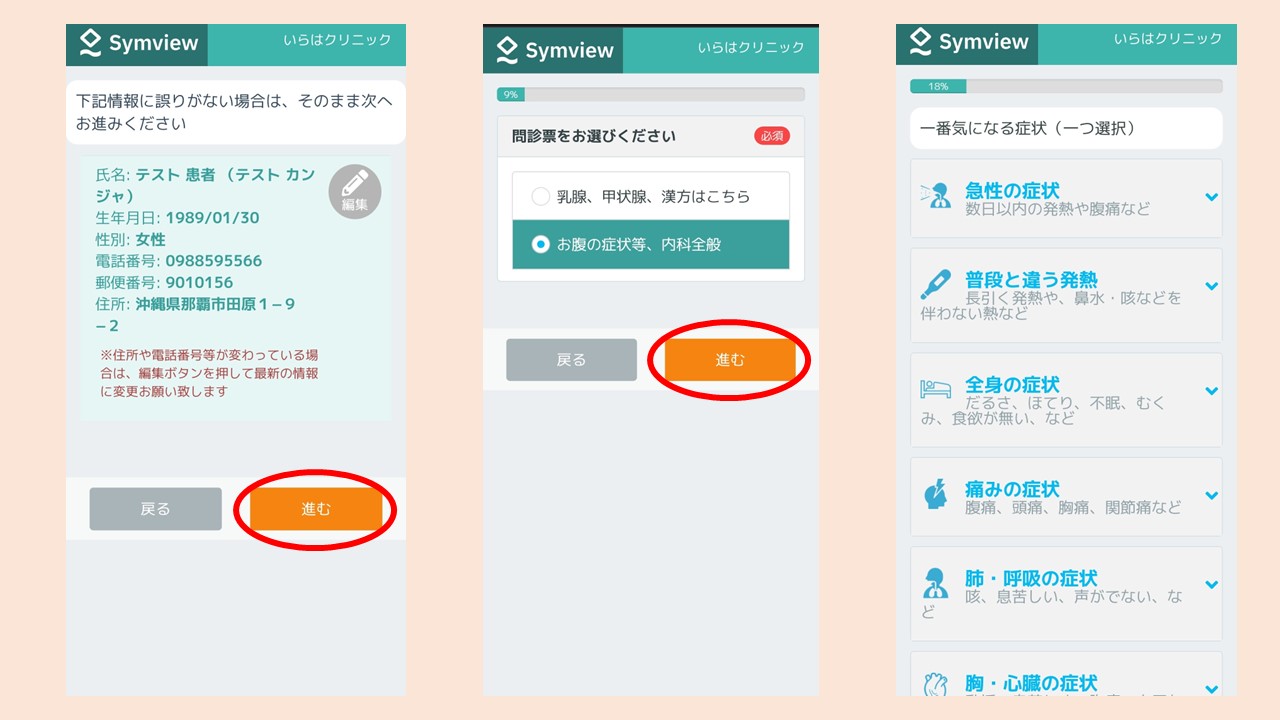

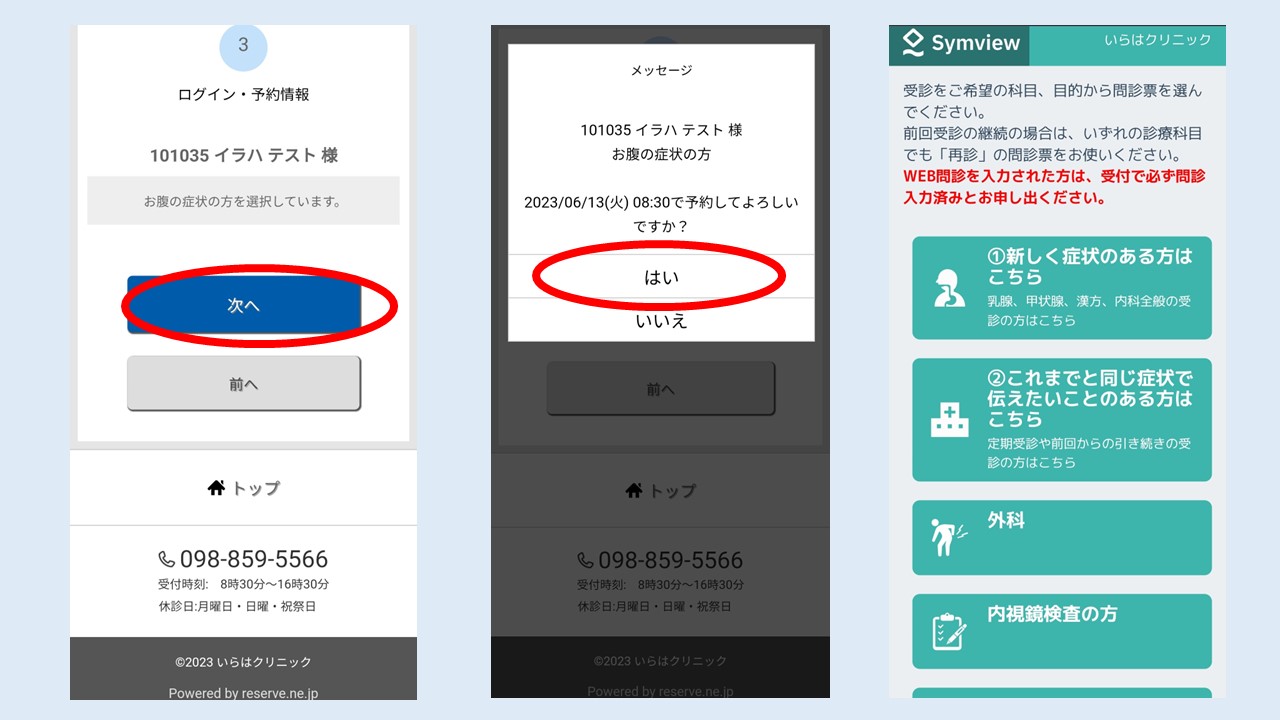

逆に、ストレス軽減やストレス管理技術(瞑想、リラクセーションなど)を用いることで、腹痛の症状が軽減することもあるとも報告されています。 ↑任意接種の方(18歳~64歳)はWEB問診から予診票を入力でき、スムーズに予防接種を受けることができます。

↑任意接種の方(18歳~64歳)はWEB問診から予診票を入力でき、スムーズに予防接種を受けることができます。 「肛門から内視鏡入れるのって痛そう…」

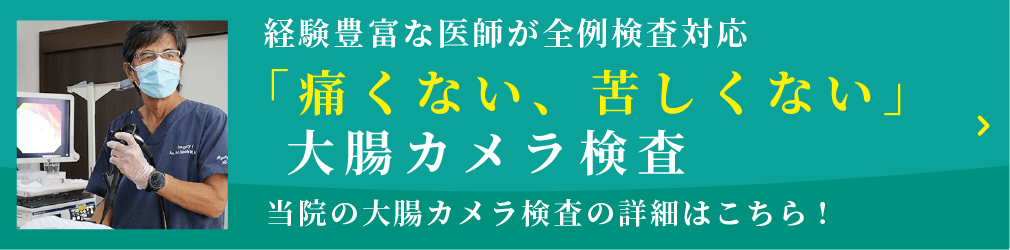

「肛門から内視鏡入れるのって痛そう…」

<薬の服用>

<薬の服用> <飲酒禁止>

<飲酒禁止> 【バランスの取れた食事】

【バランスの取れた食事】 【適度な運動】

【適度な運動】

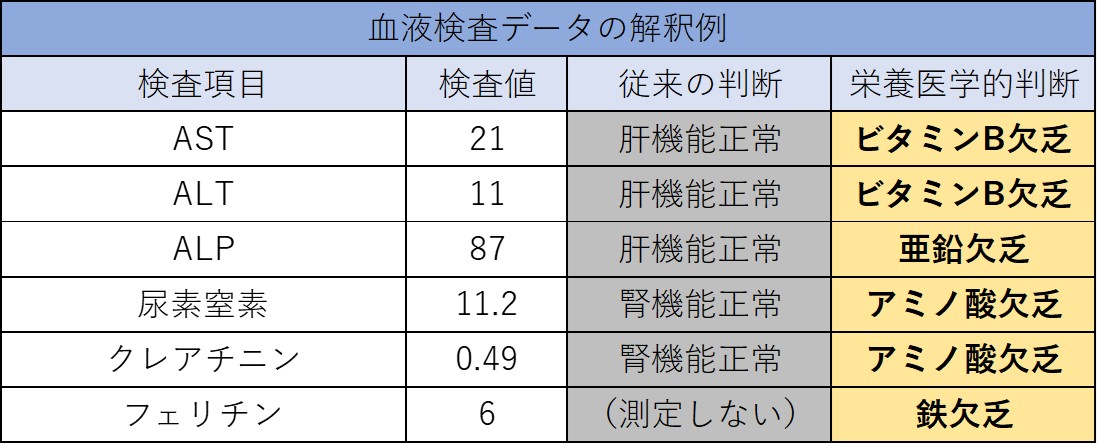

健康診断では「異常なし」。でもなんとなく調子が悪い…。そんなお悩みをお持ちの患者さんは、実はとても多く来院されます。

健康診断では「異常なし」。でもなんとなく調子が悪い…。そんなお悩みをお持ちの患者さんは、実はとても多く来院されます。 患者さんの中には、元から食事に気を遣われていた方もたくさんいらっしゃいます。

患者さんの中には、元から食事に気を遣われていた方もたくさんいらっしゃいます。

当院では、「血液検査」という方法で「あなたの栄養状態」を解析しています。 栄養療法を熟知した医師が、血液検査データをオーソモレキュラー栄養医学的に「栄養解析」することで、「あなたに不足する栄養素」を見つけ出し、結果を「栄養解析レポート」として患者さんにお渡ししています。血液検査という客観的指標に基づいて、不足栄養素を定量補充する指導を行い、自然治癒力を最大限に引き出すアプローチで症状改善を目指します。

当院では、「血液検査」という方法で「あなたの栄養状態」を解析しています。 栄養療法を熟知した医師が、血液検査データをオーソモレキュラー栄養医学的に「栄養解析」することで、「あなたに不足する栄養素」を見つけ出し、結果を「栄養解析レポート」として患者さんにお渡ししています。血液検査という客観的指標に基づいて、不足栄養素を定量補充する指導を行い、自然治癒力を最大限に引き出すアプローチで症状改善を目指します。 ✔ 風邪をひきやすい

✔ 風邪をひきやすい

「内視鏡検査は高そう、、、」と心配されている方はいらっしゃいませんか?

「内視鏡検査は高そう、、、」と心配されている方はいらっしゃいませんか? 大腸カメラ検査も胃カメラ検査と同じように基本的には保険が適応します。大腸カメラ検査を受ける必要がないと医師が判断した場合で、患者様が大腸カメラ検査をご希望する際は、保険は適応されず、自費の価格となります。当院の大腸カメラ検査の金額は以下の価格表をご覧ください。

大腸カメラ検査も胃カメラ検査と同じように基本的には保険が適応します。大腸カメラ検査を受ける必要がないと医師が判断した場合で、患者様が大腸カメラ検査をご希望する際は、保険は適応されず、自費の価格となります。当院の大腸カメラ検査の金額は以下の価格表をご覧ください。 保険診療とは、健康保険や国民健康保険などに加入している人のための「公的保険制度が適用される診療」のことを言います。保険診療では、病院で保険証を提示すれば、70歳未満は3割負担、70∼74歳は2割負担、75歳以上は1割負担で受診することができます。残りの医療費は加入している保険組合が負担をします。日本では、国民健康保険法や健康保険法によって、病気に対する診療費・治療方法があらかじめ決められているため、どの地域のどの病院にかかっても、診療内容が同じであれば患者様が支払う金額は変わりません。これにより、日本国民は貧富の格差なく平等に医療をうけることができます。

保険診療とは、健康保険や国民健康保険などに加入している人のための「公的保険制度が適用される診療」のことを言います。保険診療では、病院で保険証を提示すれば、70歳未満は3割負担、70∼74歳は2割負担、75歳以上は1割負担で受診することができます。残りの医療費は加入している保険組合が負担をします。日本では、国民健康保険法や健康保険法によって、病気に対する診療費・治療方法があらかじめ決められているため、どの地域のどの病院にかかっても、診療内容が同じであれば患者様が支払う金額は変わりません。これにより、日本国民は貧富の格差なく平等に医療をうけることができます。 これまでのお話から、保険証が無ければ病院で保険診療が受けられないのであれば、「保険証を忘れたら自費診療になるの?」と疑問に思われる方もいるかもしれません。

これまでのお話から、保険証が無ければ病院で保険診療が受けられないのであれば、「保険証を忘れたら自費診療になるの?」と疑問に思われる方もいるかもしれません。 「そもそも鎮静剤って何なの?」というように思われる方も多いのでは無いでしょうか。

「そもそも鎮静剤って何なの?」というように思われる方も多いのでは無いでしょうか。 鎮静作用・睡眠作用・抗不安作用を併せ持つ鎮静剤で、安全性は高いお薬です。ただ、鎮静効果としてはそれほど強い訳ではありません。また、この「ドルミカム」を使用して内視鏡検査を受けた経験がある方はお分かりになるかと思いますが、鎮静効果が切れてから立ち上がる際に、「ふらつき」を起こす場合もあります。つまり、薬の効果が持続しやすいのが「ドルミカム」の特徴とも言えます。

鎮静作用・睡眠作用・抗不安作用を併せ持つ鎮静剤で、安全性は高いお薬です。ただ、鎮静効果としてはそれほど強い訳ではありません。また、この「ドルミカム」を使用して内視鏡検査を受けた経験がある方はお分かりになるかと思いますが、鎮静効果が切れてから立ち上がる際に、「ふらつき」を起こす場合もあります。つまり、薬の効果が持続しやすいのが「ドルミカム」の特徴とも言えます。 プロポフォールは鎮静効果が高いお薬ですが、ドルミカムとは違い「ふらつき」が起こりにくいというのがメリットです。つまり、鎮静剤としての「キレ」が良いのです。イメージとしては、「スッと眠りに落ちて、スッと目覚める」といった感じです。その分、鎮静時間は短いですが、安全性には定評があります。

プロポフォールは鎮静効果が高いお薬ですが、ドルミカムとは違い「ふらつき」が起こりにくいというのがメリットです。つまり、鎮静剤としての「キレ」が良いのです。イメージとしては、「スッと眠りに落ちて、スッと目覚める」といった感じです。その分、鎮静時間は短いですが、安全性には定評があります。 眠っている間に検査が終わるため、患者さんからすれば楽に検査を受けることができます。これが鎮静剤を使用する最大のメリットと言えるでしょう。苦しい思いをしたくないという方は、鎮静剤を使用して内視鏡検査を受けることを強くお勧めします。

眠っている間に検査が終わるため、患者さんからすれば楽に検査を受けることができます。これが鎮静剤を使用する最大のメリットと言えるでしょう。苦しい思いをしたくないという方は、鎮静剤を使用して内視鏡検査を受けることを強くお勧めします。 鎮静剤を使用することで、患者さんはほぼ眠っている状態になります。そのため、医師としてはスムーズに検査を行うことができ、観察に集中することができます。

鎮静剤を使用することで、患者さんはほぼ眠っている状態になります。そのため、医師としてはスムーズに検査を行うことができ、観察に集中することができます。 鎮静剤を使用したあとの車の運転は非常に危険です。そのため、鎮静剤を使用して内視鏡検査を受けた後は、車で帰宅することは許可できません。モノレールやタクシーなど、他の交通手段を用意する必要があります。

鎮静剤を使用したあとの車の運転は非常に危険です。そのため、鎮静剤を使用して内視鏡検査を受けた後は、車で帰宅することは許可できません。モノレールやタクシーなど、他の交通手段を用意する必要があります。 どのようなお薬であっても、勿論副作用が発生する可能性はあります。これは、鎮静剤も同様です。医師も副作用の発生には細心の注意を払いますが、可能性をゼロにすることはできないため、これも鎮静剤を使用する際のデメリットと言えるでしょう。

どのようなお薬であっても、勿論副作用が発生する可能性はあります。これは、鎮静剤も同様です。医師も副作用の発生には細心の注意を払いますが、可能性をゼロにすることはできないため、これも鎮静剤を使用する際のデメリットと言えるでしょう。 患者さんとしては、一番知りたいことは「鎮静剤を使うべきかどうか」ということだと思います。

患者さんとしては、一番知りたいことは「鎮静剤を使うべきかどうか」ということだと思います。